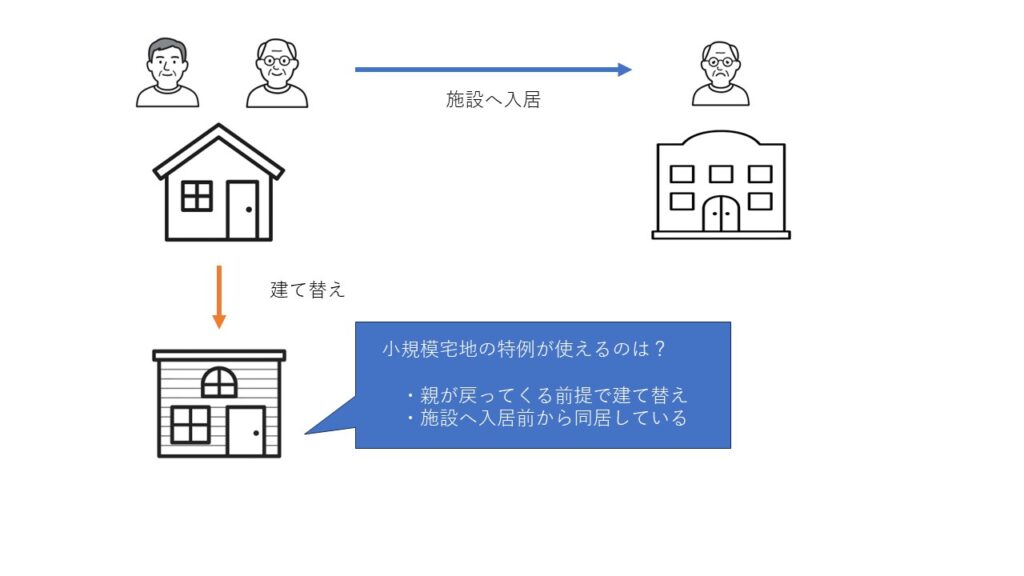

親が施設入居中に他界…同居していた家を建て替えたけど、小規模宅地等の特例は適用できる?

ずっと親と同居してきたけれど、介護が必要になって施設に入居。

施設に入所している間に、老朽化した家を思い切って建て替え。

そして親はそのまま施設で最後を見送ることに…。

そんなとき、

「今建て替えて住んでるこの家、相続のときに小規模宅地の特例って使えるのかな?」

と気になる方も多いはず。

今回は、そんなケースで特例が使えるのかどうか、わかりやすくお話しします。

歴史ある建物は残していきたいが・・・

小規模宅地の特例の基本要件

相続税の節税対策としてよく聞く「小規模宅地等の特例」。

これは、亡くなった方が住んでいた土地を相続する場合、

一定の条件を満たすと土地の評価額を最大80%まで減らせる制度です。

次に基本要件です。

・被相続人(親)が居住していた宅地であること

・相続人(配偶者・子)がその宅地を相続・遺贈により取得していること

・相続開始の直前に、親族(子)がその宅地に同居していたこと(※)

・相続開始後も、取得した相続人が引き続きその宅地を保有していること(※2)

・申告期限(原則10か月)までに相続税の申告を行うこと

(※)ここの項目が同居要件と言われる所ですが、

実は配偶者は同居要件から外れています。

つまり、配偶者が相続する場合は被相続人と同居してなくても

小規模宅地の特例を受けることができます。

(※2)ここも(※)と同様で配偶者が相続した場合は、

相続後、その相続した宅地をすぐに売却しても

小規模宅地の特例を受けることができます。

施設に入っていた親が亡くなった場合、特例は使える?

親と同居していた場合は、小規模宅地の特例を受けることができますが、

施設入居で相続直前に別居していた場合はどうなるのでしょうか。

ポイントになるのは、

①親が施設に入った理由と、②その家を“自宅”として使っていたかどうかです。

小規模宅地の特例では、本来は「亡くなる直前にその家に住んでいたこと」が要件ですが、

施設入所のように“やむを得ない事情”で一時的に家を離れていた場合にも、

特例の適用が認められることがあります。

①親が施設に入った理由

要介護認定等を受けた被相続人が、

老人福祉法に規定する養護老人ホーム等に入所すること。

あくまでもやむを得ない事情で施設に入所する場合に限られます。

②その家を“自宅”として使っていたか

自宅を他人に貸していたり、長期にわたって住んでいなかったなど

実際は空き家だった場合は特例の適用を受けることができません。

住民票があるから大丈夫!ではなく、実情で判断します。

施設入居中に家を建て替えていたらどうなる?

親が老人ホームなどの施設に入っていた間に、自宅を建て替えた

というケースも少なくありません。

では、その後に親が亡くなった場合、小規模宅地等の特例は使えるのでしょうか?

結論から言うと、建て替えの有無だけで一律に特例の適用可否が決まるわけではなく、

実際の利用実態が大きく影響します。

◇ 特例が使える可能性があるケース

・建て替え後の家が被相続人の自宅として想定されていた(たとえば、将来戻る予定だった)

・建物の名義が被相続人のままで、他人に貸していなかった

・相続人が建て替え後の家に住んでいた・同居を再開した

つまり、たとえ親が施設にいたとしても、

建て替え後の家が“帰る場所”として維持されていたか

どうかが重要なのです。

◇特例が使えなくなる可能性があるケース

・建て替え後、建物を第三者に賃貸した

・被相続人が建物の使用を想定しておらず、

自宅としての性質を失っていた

・建て替えが事実上、被相続人のためではなく、

相続人自身のためだったと判断される場合

このような場合には「被相続人の居住用宅地」とはみなされず、

特例の対象から外れる可能性があります。

イラスト by ChatGPT & Copilot

まとめ

・建て替え自体はNGではない

・問われるのは、誰のために建て替えたか、建替え後の家が誰に使われていたか

・書類だけでなく、生活実態や家族の意向も含めた総合判断

施設入居と建て替えが重なると、相続時に判断が難しくなりがちです。

少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談しておくと安心です。

「うちの場合は使えるの?」

「これってやっておいた方がいいの?」

といった疑問があれば、どうぞお気軽に

個別相談をご利用ください。